智能井蓋:城市治理的“神經末梢”與智慧城市的“基石細胞”

Mar 25,2025

在城市的大街小巷,每隔幾米便可見的窨井蓋,承載著地下管網的“生命線”,也維系著市民出行的“腳下安全”。傳統井蓋因缺乏實時監測手段,常因移位、破損、內澇等問題成為城市治理的“頑疾”。隨著物聯網、大數據等技術的普及,智能井蓋正以“城市神經元”的角色,為智慧城市建設注入新動能。

一、技術賦能:給井蓋裝上“智慧大腦”

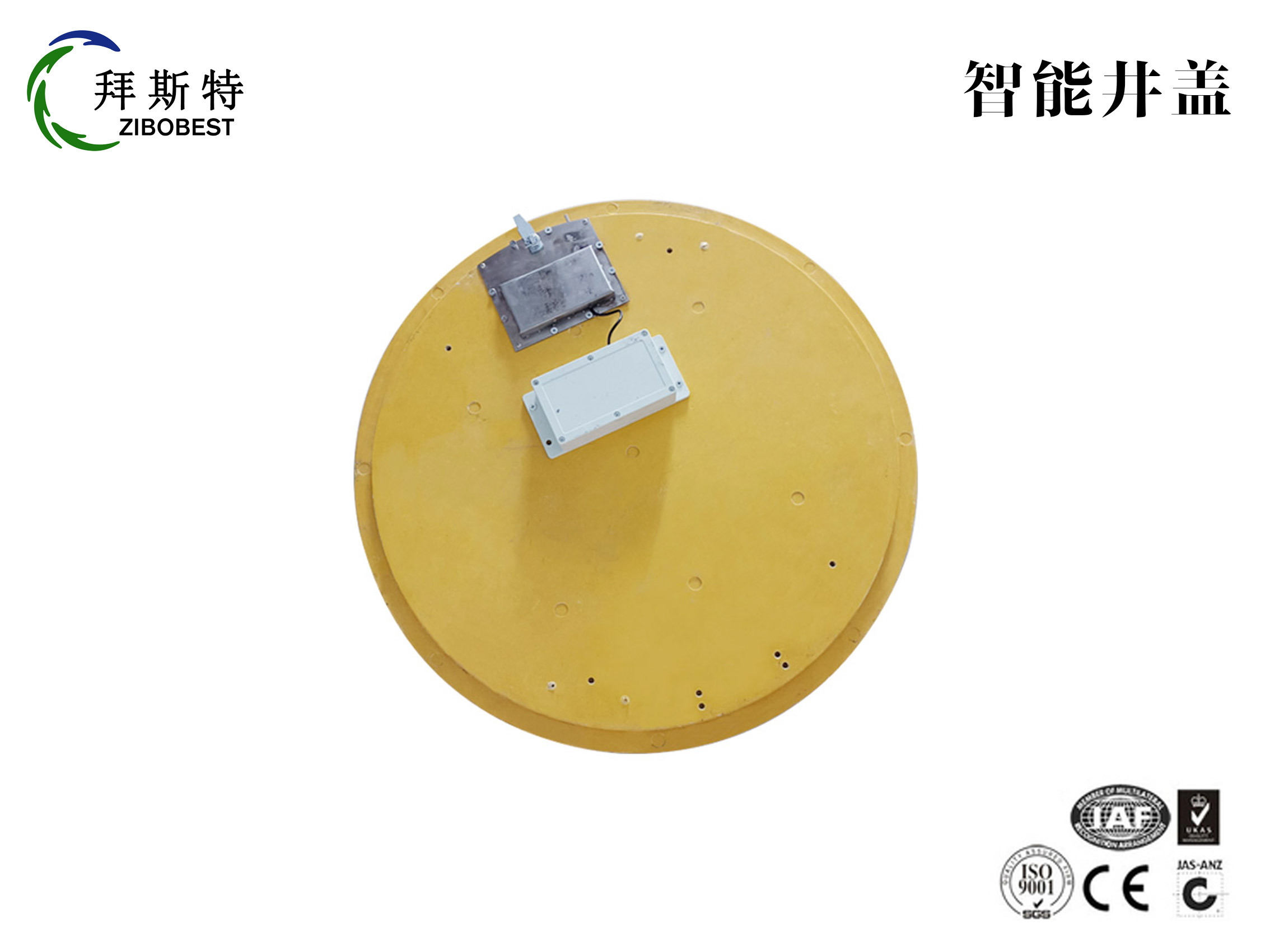

智能井蓋的核心在于“一蓋一芯”的物聯網改造:通過在井蓋背面加裝傾角傳感器、液位傳感器、氣體傳感器等設備,結合5G/NB-IoT通信技術,實現對井蓋狀態的實時感知。當井蓋傾斜角度超過15°、井內水位達到80%臨界值,或管道內甲烷濃度超標時,傳感器將在5秒內觸發報警,相關數據同步傳輸至城市管理平臺。

例如,北京大興區榆垡鎮的210套智慧井蓋,通過蜂窩物聯網與云端平臺聯動,在管理中心大屏上以“綠轉紅”圓點直觀顯示異常點位,工作人員可通過手機APP實時接收告警,實現“秒級響應、分鐘處置”。福建廈門為79.5萬個井蓋建立“電子身份證”,集成位置、權屬、材質等信息,市民掃碼即可上報問題,形成“全民監督+智能派單”的閉環管理。

二、多維應用:從安全防護到城市運營

智能井蓋的價值遠超單一監測功能,正逐步成為城市精細化治理的重要載體。

1.安全防護:筑牢“生命線”防線

河北邯鄲雞澤縣的“三防井蓋”頗具代表性:防澇井蓋通過超聲波液位計實時監測水位,精度達厘米級;防盜井蓋內置定位芯片,異動即報警;防爆井蓋則通過氣體傳感器預警甲烷泄漏。這些技術組合使井蓋從“被動事故響應”轉向“主動風險防御”,鄭州濱河新城接入37個智能井蓋后,井蓋異常處置效率提升70%。

2.防汛減災:打造“城市速干”系統

江蘇泗洪在汛期前部署100余個智慧井蓋,結合水位監測與城市運行管理平臺,實現“水位異常—系統告警—部門聯動—現場處置”的全流程數字化。2024年雨季,系統成功預警并處置23起井蓋滿溢事件,城區主干道積水時間縮短80%。廣東佛山季華路的1800個智能井蓋覆蓋排水、供水等10類管道,液位監測數據直接接入防汛指揮系統,為城市內澇應急提供決策支撐。

3.資源整合:構建城市“數字底座”

浙江衢州智造新城將200個井蓋納入智慧城服平臺,與環衛、綠化、管網等系統聯動,形成“一網統管”格局。井蓋數據與AI攝像頭、土壤傳感器等設備協同,實現從路面保潔到生態養護的全場景優化,養護效率提升30%。湖南常德首創窨井蓋信息化管理平臺,打通13.9萬個井蓋的“身份檔案”與RTK定位數據,問題確權時間從4小時壓縮至30分鐘。

三、挑戰與展望:從“試點示范”到“全域智治”

未來,智能井蓋的發展方向將向“三化”邁進:全域化,從主干道向背街小巷延伸,實現全覆蓋監測;融合化,與智慧燈桿、地下管網等設施集成,構建城市感知網絡;低碳化,探索太陽能供電、可降解材料等綠色技術,降低運維能耗。正如住建部《關于加強城市地下市政基礎設施建設的指導意見》所指出,智能井蓋的普及不僅是技術升級,更是城市治理從“人海戰術”向“數字治理”的深刻變革。

當千萬個井蓋成為城市的“智慧細胞”,當每一次異常都能被精準捕捉,智慧城市的圖景便不再遙遠。從“腳下安全”到“全域智能”,小小井蓋的“進化史”,正是中國城市從“高速發展”邁向“高質量發展”的縮影。